Forêts en péril : quand la planète perd son souffle

En 2024, la Terre a franchi un seuil historique: pour la première fois, la température moyenne mondiale a dépassé les 1,5 °C de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle (Tollefson, 2025). Cet écart, que l’Accord de Paris s’efforçait d’empêcher, marque une rupture profonde dans la stabilité climatique planétaire.

Au cœur de cette crise, les forêts jouent un rôle déterminant. Chaque année, elles absorbent environ 15,6 milliards de tonnes de CO₂, soit près de 40 % des émissions mondiales (Neufeld, 2022). Elles régulent le climat, assurent la fertilité des sols, purifient l’eau et l’air, et abritent la majorité de la vie terrestre. Leur dégradation rapide menace donc non seulement la biodiversité, mais aussi les fondements mêmes du développement humain.

Les forêts, infrastructure vitale de la planète

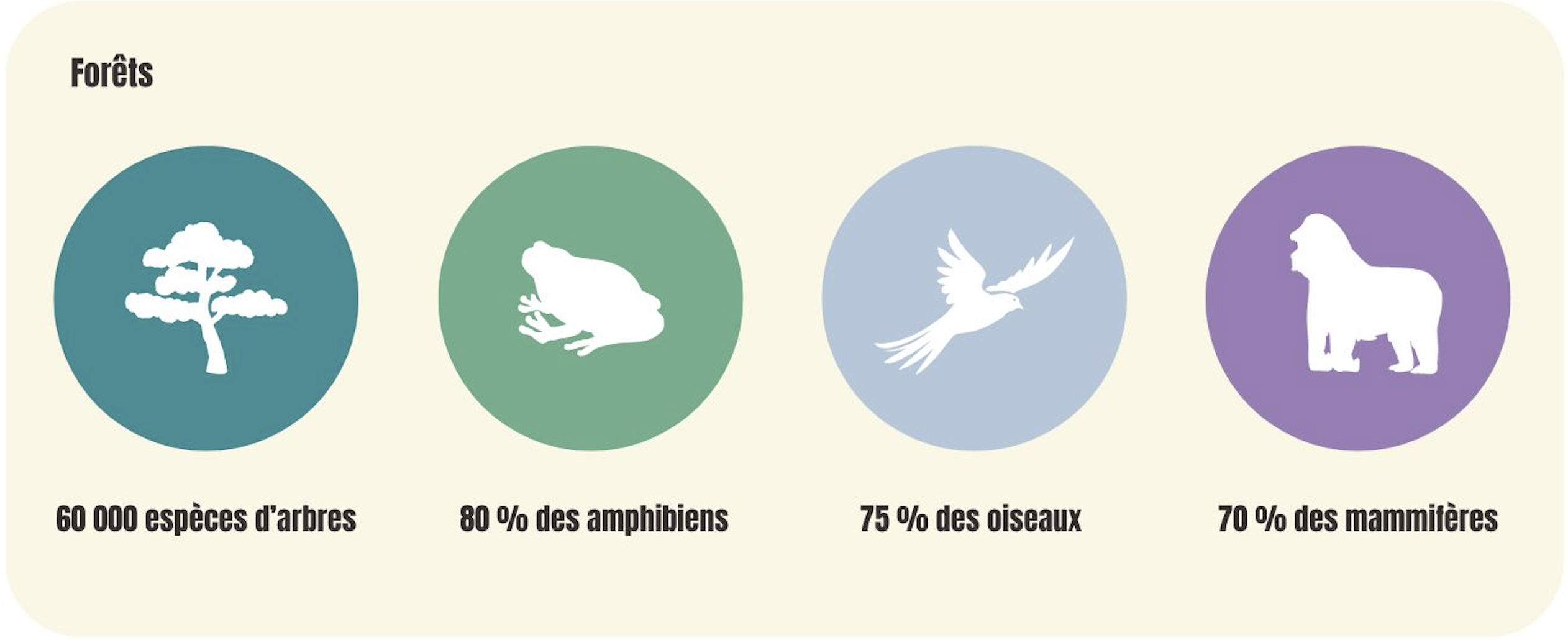

Couvrant près d’un tiers de la surface terrestre, les forêts abritent environ 80 % de la biodiversité mondiale, dont les deux tiers sont concentrés dans les zones tropicales (Canopée, 2023). Elles rassemblent plus de 60 000 espèces d’arbres et hébergent 80 % des amphibiens, 75 % des oiseaux et près de 70 % des mammifères recensés (UNEP, 2020).

Cette richesse biologique repose sur un réseau d’interactions d’une complexité exceptionnelle : plantes, insectes, champignons, micro-organismes et bactéries coopèrent en permanence pour préserver les cycles essentiels qui régulent la fertilité des sols, la qualité de l’air et la disponibilité de l’eau. Ce tissu écologique, invisible mais vital, soutient les équilibres climatiques et hydrologiques à l’échelle planétaire.

Or, cet équilibre est aujourd’hui gravement menacé. Chaque année, 10 millions d’hectares de forêts disparaissent, soit l’équivalent de la superficie de la France en cinq ans (FAO, 2020). Près de 20 % des forêts mondiales sont désormais fragmentées en plus de 34 millions de parcelles, dont la majorité mesure moins de 1 000 hectares (UNEP, 2020). Cette fragmentation affaiblit profondément les écosystèmes : les espèces s’y retrouvent isolées, les cycles naturels se dérèglent et la forêt perd progressivement sa capacité à se régénérer elle-même.

L’élevage, moteur de la déforestation

Chaque année, la déforestation provoque la disparition d’environ 27 000 espèces animales et végétales (Forest Stewardship Council, 2020). Près de 30 % de ces pertes sont directement liées à l’élevage bovin et à la production de viande (Westhoek et al., 2014), illustrant l’impact considérable du modèle agroalimentaire mondial sur la biodiversité.

En Amérique du Sud, la situation est particulièrement alarmante. Sur les 24 fronts de déforestation identifiés par le WWF (2021), six se situent en Amazonie et touchent le Brésil, le Pérou, la Colombie, l’Équateur, la Bolivie et le Venezuela. Dans ces régions, l’élevage intensif et l’agriculture industrielle demeurent les principaux moteurs de la destruction forestière, accélérant la perte d’écosystèmes parmi les plus riches de la planète.

Mais cette crise dépasse le cadre régional. L’Union européenne porte également une responsabilité structurelle : elle serait à l’origine de 16 % de la déforestation mondiale liée au commerce international, notamment à travers l’importation de soja, d’huile de palme, de cacao et de viande bovine (WWF, 2021). Cette interdépendance économique révèle que la déforestation n’est pas seulement un problème local, mais bien le symptôme d’un déséquilibre global entre production et consommation.

L’effondrement silencieux des équilibres écologiques

La déforestation ne se traduit pas uniquement par une perte de surface : elle bouleverse la dynamique écologique. Les premières victimes en sont les pollinisateurs et les disperseurs de graines, piliers invisibles de la reproduction végétale et de la régénération des forêts (Breed, Ottewell & Gardner, 2013). Leur disparition appauvrit la diversité génétique et réduit la capacité d’adaptation des écosystèmes face au changement climatique.

À mesure que les forêts se dégradent, elles se transforment : les espèces opportunistes, à croissance rapide mais au bois peu dense, remplacent les variétés natives plus anciennes et robustes. Cette mutation perturbe les cycles biogéochimiques essentiels à la stabilité du climat (INRAE, 2024), notamment la séquestration du carbone et la purification de l’eau et de l’air.

Même une dégradation limitée peut provoquer des effets en cascade. L’étude de Cantera et Coutant (2022), menée entre la Guyane française et le Brésil, montre qu’une déforestation de seulement 11 % a entraîné un déclin de 25 % des poissons et de 41 % des mammifères. Une fois un certain seuil franchi, les écosystèmes basculent dans une spirale de déséquilibres auto-entretenus (Grépinet, 2024). Ces processus, souvent irréversibles, peuvent transformer des forêts tropicales denses en zones stériles, incapables d’assurer la régénération des sols, la filtration de l’eau et de l’air ou le maintien de la diversité agricole. À terme, c’est la sécurité alimentaire mondiale et la résilience des sociétés humaines qui sont menacées (Office Français de la Biodiversité, 2022).

Des engagements prometteurs, une mise en œuvre encore insuffisante

L’Accord de Glasgow de 2021 a marqué une étape majeure dans la gouvernance climatique mondiale : 145 pays, représentant 85 % des forêts de la planète, s’y sont engagés à mettre fin à la déforestation d’ici 2030. Dans la même dynamique, la COP15 sur la biodiversité a entériné l’objectif « 30 x 30 », visant à protéger 30 % des terres et 30 % des océans d’ici la même échéance (Czebiniak et al., 2023). Ces initiatives témoignent d’une prise de conscience réelle de l’urgence écologique et de la nécessité de préserver les écosystèmes forestiers, piliers de la stabilité climatique et biologique mondiale.

Pourtant, la réalité demeure en décalage avec les ambitions affichées. Entre 2015 et 2020, la planète a perdu en moyenne 10 millions d’hectares de forêts chaque année (FAO, 2020), tandis que les efforts de reboisement, limités à 5 millions d’hectares par an, restent insuffisants pour inverser la tendance (Fairtrade, 2015). Pire encore, les données récentes indiquent une recrudescence de la déforestation, aggravée si l’on prend en compte la dégradation progressive des forêts, souvent absente des bilans officiels (Weisse, Goldman & Carter, 2023 ; CIRAD, 2021).

Ces constats rappellent une vérité essentielle : les promesses internationales, aussi ambitieuses soient-elles, ne porteront leurs fruits qu’à travers des politiques concrètes, des financements pérennes et des mécanismes de suivi rigoureux. Pourtant, le potentiel d’action est bien réel. Des programmes de restauration, d’agroforesterie et de gestion durable pourraient, à eux seuls, réduire les émissions nettes mondiales de CO₂ de 30 % et fournir jusqu’à 50 % des solutions nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques globaux (Ubalijoro, 2025).

À l’approche de la COP 30, qui se tiendra au Brésil, au cœur du plus vaste réservoir de biodiversité de la planète, les dirigeants mondiaux se trouvent face à une responsabilité historique. Il ne s’agit plus seulement de fixer de nouvelles cibles, mais de prendre des décisions structurantes capables de garantir la viabilité des écosystèmes dont dépend notre avenir collectif. La protection des forêts ne peut plus être considérée comme un simple enjeu environnemental parmi d’autres : elle constitue désormais un pilier stratégique de la gouvernance climatique et de la stabilité mondiale.