Planète sur le grill : la viande fait monter la température

Une planète sous pression : les catastrophes climatiques ont augmenté de 80 % en une génération

Le dérèglement climatique n’est plus une anticipation scientifique : il redessine déjà nos vies. En trente ans, les catastrophes naturelles liées au climat ont bondi de 80 % entre 1990 et 2016 (Oxfam, 2022). Sécheresses, vagues de chaleur, pluies extrêmes, inondations, tempêtes, montée des eaux, acidification des océans, effondrement de la biodiversité : les signaux se multiplient, toujours plus intenses.

Entre 2015 et 2020, leurs impacts ont encore progressé de 20 %, confirmant un constat implacable : la planète s’engage dans un cycle d’emballement où chaque choc fragilise un peu plus les écosystèmes censés nous protéger.

Les gaz à effet de serre : un moteur connu, mais toujours hors de contrôle

Depuis les années 1990, la responsabilité des gaz à effet de serre dans le réchauffement climatique est établie. L’objectif était clair : réduire les émissions des secteurs les plus polluants, énergie, transports, industrie, agriculture, tout en préservant les capacités naturelles de séquestration que sont les forêts, les sols et les écosystèmes (Parlement européen, 2019 ; Tessier, 2025).

En 2015, l’Accord de Paris engageait 195 pays à limiter l’augmentation des températures à 1,5 °C (Jorge Moreira da Silva, 2025). L’Union européenne, quatrième émetteur mondial après la Chine, les États-Unis et l’Inde, a inscrit dans son Pacte vert une réduction de 55 % des émissions d’ici 2030 et la neutralité carbone pour 2050 (Parlement européen, 2018).

Dix ans plus tard, à l’ouverture de la COP30, cet objectif n’a jamais semblé aussi incertain (Tessier, 2025). L’Accord de Paris fait désormais figure de trophée poussiéreux : on en célèbre le symbole, mais trop peu d’États ont engagé les mesures nécessaires pour réduire réellement leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). À ce rythme, le réchauffement pourrait atteindre 5 °C d’ici 2100, voire 7 °C selon les scénarios les plus pessimistes, très loin du seuil de sécurité de 1,5 °C du GIEC (Oxfam, 2022).

De quoi parle-t-on lorsque l’on parle de gaz à effet de serre ?

L’effet de serre est un mécanisme naturel qui repose sur trois phénomènes: la Terre reçoit la lumière du Soleil, qui la réchauffe ; elle renvoie ensuite une partie de cette énergie sous forme d’infrarouges, ce qui la refroidit et enfin certains gaz présents dans l’atmosphère retiennent une partie de ces rayons infrarouges et renvoient de la chaleur vers la Terre, maintenant une température propice à la vie (Agence Parisienne du Climat, 2025). Mais depuis l’ère industrielle, les activités humaines ont épaissi ce “couvercle thermique”, bouleversant l’équilibre global (Ministère de la Transition Écologique, 2025).

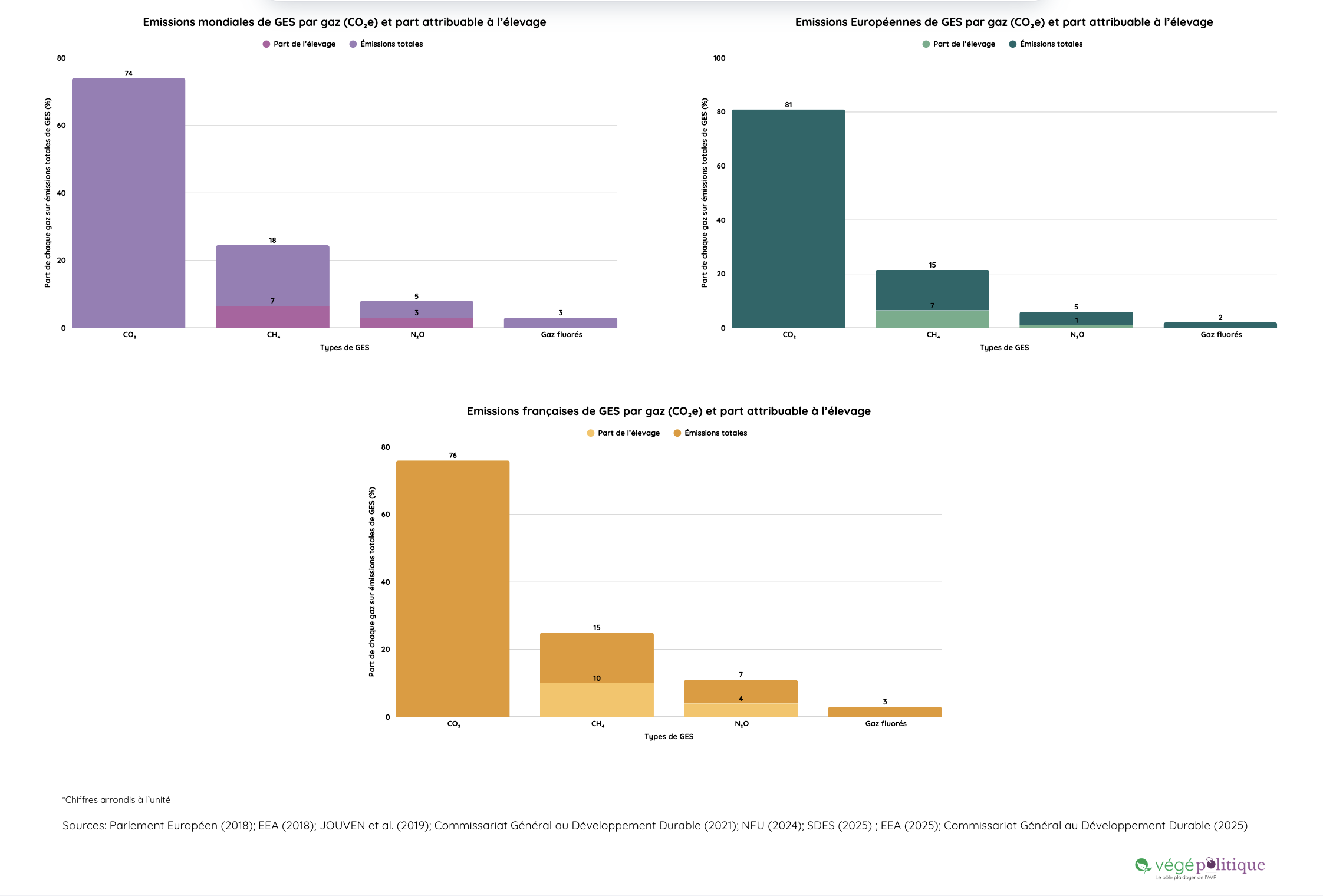

On entend beaucoup parler du CO2, car il est le gaz le plus émis, responsable des deux tiers du réchauffement climatique. Il sert d’ailleurs d’unité de référence pour mesurer les autres gaz (Ministère de la Transition Écologique, 2025). Mais trois autres jouent également un rôle crucial:

- le méthane (CH₄), 28 fois plus réchauffant que le CO₂ (US EPA, 2023) ;

- le protoxyde d’azote (N₂O), 300 fois plus puissant (Tian et al., 2020) ;

- certains gaz fluorés, jusqu'à 23 000 fois plus réchauffants (Reniers, 2024).

L’angle mort des politiques climatiques : l’élevage

Alors que l’urgence climatique est martelée par les crises successives (ADEME, 2025), un secteur demeure étonnamment absent du débat : l’agriculture, et en particulier l’élevage. Une étude menée en 2023 par Sentient Media révèle que, sur 940 articles britanniques et américains consacrés au climat, 60% abordent les émissions de carbone mais seuls 4% d’entre eux mentionnent l’élevage (RFI, 2025).

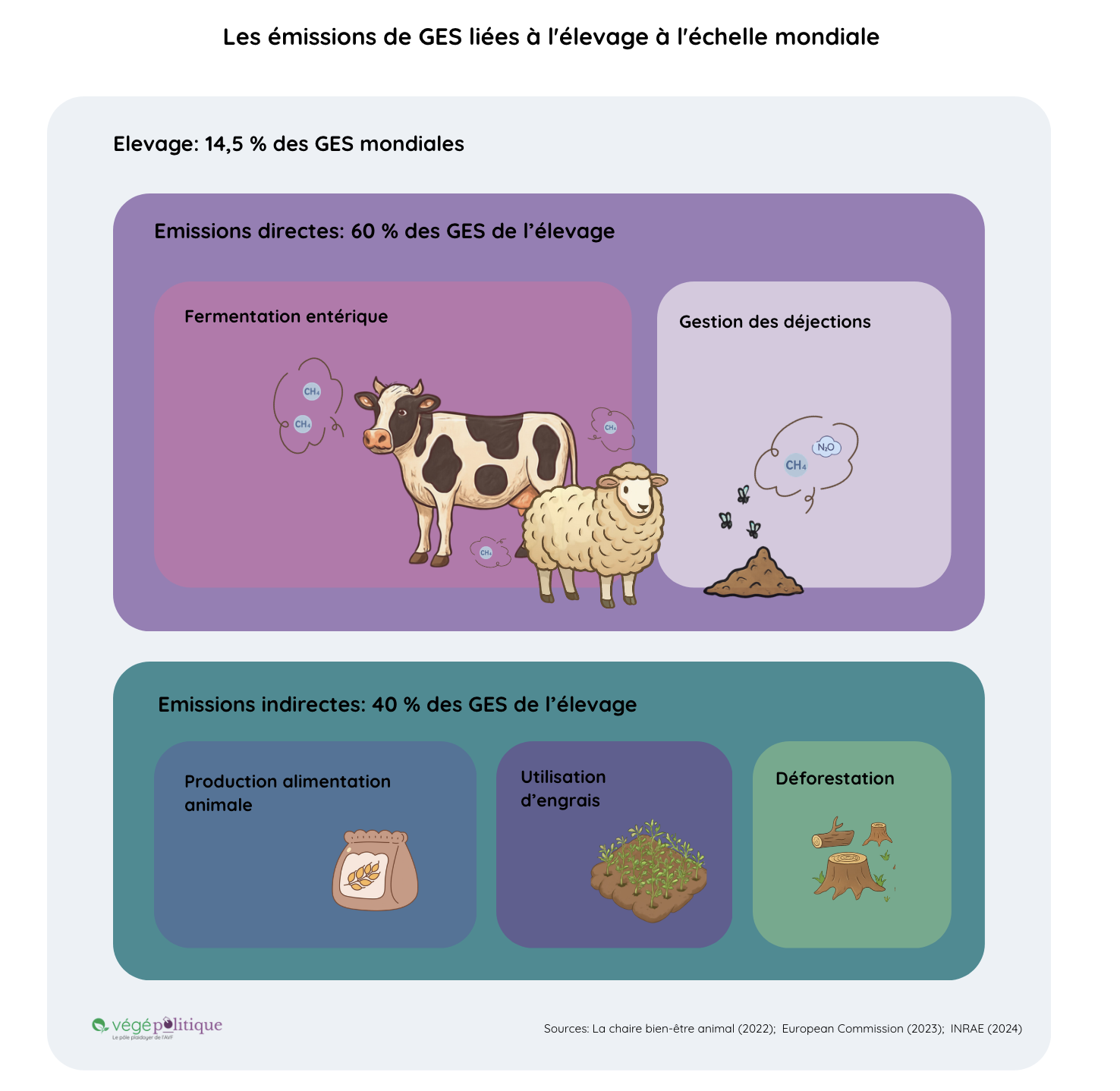

Pourtant, les chiffres sont sans ambiguïté. L’agriculture représente 24 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (Bauraind & Collège des Producteurs, 2021) et la production animale en constitue la plus grande part : 60 % des émissions agricoles, soit 14,5 % des émissions mondiales (INRAE, 2024).

Les projections ne sont guère rassurantes : si rien ne change, les émissions du secteur pourrait encore augmenter de 6 % d’ici 2034 (Sanchez, 2025). La France n’est pas épargnée : l’agriculture y génère 19% des émissions nationales, en faisant le deuxième secteur le plus polluant (Thomas, 2021), et l’élevage en représente à lui seul près de 15 % (Nay, 2022).

L’élevage : un secteur structurellement émetteur

Les émissions de l’élevage reposent surtout sur deux sources :

- le méthane produit par la digestion des ruminants et la décomposition des déjections;

- le protoxyde d’azote libéré par les engrais nécessaires aux cultures destinées à nourrir les animaux (INRAE, 2024).

Converties en équivalent CO₂, les émissions du secteur se répartissent ainsi :

- 45% pour la production d’aliments des animaux, dont 9% liés à la déforestation;

- 39% pour la digestion des ruminants;

- 10% pour la gestion des déjections (European Commission, 2023).

Cette répartition globale masque de fortes disparités entre espèces. À l’échelle mondiale, les bovins dominent largement: la viande bovine représente 41 % des émissions du secteur et le lait 20%, loin devant le porc et la volaille qui n’en représentent que 9 % et 8 % (European Commission, 2023). Cette disproportion tient à un fait biologique simple : les ruminants produisent beaucoup plus de méthane que les autres animaux. En France, la tendance est encore plus prononcée : l’élevage génère 68% du méthane national, dont 56% issus seulement des bovins (Cour des comptes, 2022).

Mais l’empreinte du secteur dépasse largement nos frontières. Si la production est majoritairement française, l’alimentation animale, elle, reste largement dépendante des importations (Sénat, 2011). Chaque année, 3,2 millions de tonnes de tourteaux de soja sont importées, dont près de la moitié pour les ruminants (Pavie, 2022). Une part importante provient encore d’Amérique latine, où l’expansion agricole empiète sur forêts et savanes (Chaire Bien-Être Animal, 2022). Cette dépendance est aussi européenne : l’UE importe 70 % de ses besoins en oléo-protéagineux, essentiellement du soja, et 76 % de la production mondiale de soja finit dans les élevages (Dumont et al., 2016 ; Ritchie & Roser, 2024). Ainsi, même une viande « locale » peut, alimenter la déforestation et fragiliser des écosystèmes clés.

Cette situation illustre à quel point notre modèle de consommation pèse sur le climat et pourquoi sa transformation relève désormais d’un impératif stratégique. Fermer les yeux reviendrait à ignorer un levier central de l’action climatique, alors même que les agriculteurs figurent parmi les premières victimes du dérèglement (Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques, 2025). Et alors que la communauté internationale vise une baisse de 30% des émissions de méthane d’ici 2030 (CCAC, 2025), l’inaction devient difficile à justifier.

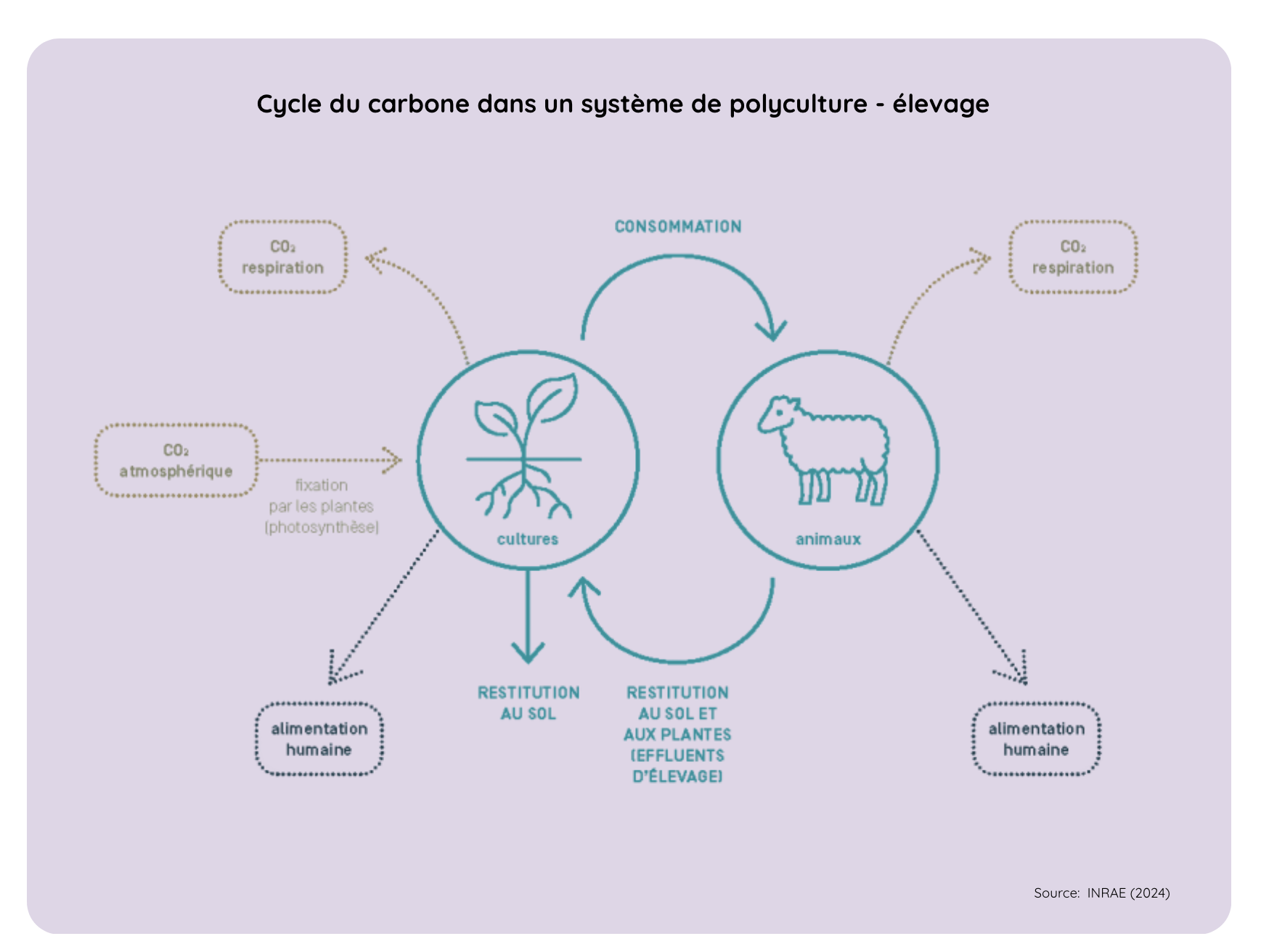

Les externalités environnementales de la filière viande

Dans les écosystèmes naturels, les animaux contribuent à l’équilibre des cycles biogéochimiques : ils consomment les plantes, leurs déjections enrichissent les sols, et ces sols fertiles favorisent la fixation du carbone. Ce fonctionnement circulaire relie intimement écosystèmes et alimentation humaine (INRAE, 2024). Cet équilibre a toutefois été profondément rompu. L’essor de l’élevage industriel, la spécialisation régionale et l’expansion des monocultures ont disloqué les interactions naturelles entre prairies, cultures et troupeaux. Les systèmes autrefois intégrés ont cédé la place à des chaînes intensives qui ne recyclent plus leurs propres ressources.

Aujourd’hui, la production de viande déclenche une suite d’impacts écologiques en chaîne. Chaque conversion de prairies ou forêts en cultures fourragères libère du carbone, puis génère de nouvelles émissions: méthane des ruminants, protoxyde d’azote des engrais, déjections. Parallèlement, l’appauvrissement des sols et la perte de biodiversité réduisent leur capacité à absorber le carbone futur, alimentant un cercle de dégradation qui exige toujours plus de défrichements. Comme le montrait Asner dès 2008, ce modèle cumule deux effets: il accentue le réchauffement tout en détruisant les puits de carbone dont nous dépendons pour y faire face.

Face à ces dérèglements, certaines pratiques cherchent à rétablir les liens perdus. L’agroforesterie et le « carbon farming » associent arbres, prairies et élevage pour restaurer des puits de carbone et revitaliser les sols. Mais leur portée demeure limitée : en France, les prairies n’absorbent que 4,5 % des émissions agricoles, trois fois moins que ce que rejettent les animaux (Dollé et al., 2020). À l’échelle mondiale, elles ne captent qu’environ 30 % du carbone émis par les bovins qui y pâturent (Garnett et al., 2017). Ainsi, même les modèles les plus vertueux ne parviennent pas à compenser l’ampleur du déséquilibre actuel.

COP 30 : il est temps de mettre la viande sur la table

La stratégie actuelle pour rendre la filière viande plus durable repose surtout sur les consommateurs : manger moins, choisir « mieux », privilégier le local (Grunert, 2006 ; Onwezen, 2022). Utile pour sensibiliser, cette approche reste pourtant aveugle aux ressorts systémiques de la crise: surproduction, modèle industriel, dépendance au volumes (Voigt et al., 2024). Autrement dit, même la meilleure viande ne résout pas le cœur du problème. Malgré quelques signaux d’évolution, les politiques réellement contraignantes continuent de se faire attendre, freinées par des résistances sociales et économiques profondément ancrées (Bryant & Van der Weele, 2021). Le fossé entre l’urgence climatique et le rythme des réformes n’a jamais été aussi évident. Restaurer les puits de carbone, régénérer les écosystèmes, revoir nos systèmes d’élevage en profondeur exige un virage à 90 degrés, pas des ajustements marginaux.

La science, elle, ne tergiverse plus : réduire la production et la consommation de viande est l’un des leviers les plus efficaces pour atteindre les objectifs climatiques (Ducos, 2023). Les estimations convergent vers une baisse massive : −30 à −50 % au minimum au niveau mondial, davantage encore pour l’Union européenne (Van Hal et al., 2019 ; Tirado et al., 2018).

À l’occasion de cette COP 30, le constat ne laisse plus de place au doute: sans une réduction nette de la place de la viande dans notre modèle alimentaire, aucune trajectoire climatique crédible ne pourra tenir. L’enjeu dépasse largement la question de nos assiettes. C’est tout un système qu’il faut repenser, un système qui aujourd’hui nous coûte davantage qu’il ne nous nourrit. Il est temps que le consensus scientifique quitte les rapports pour se traduire en décisions politiques à la hauteur de l’urgence.