Sous nos pieds, un danger oublié: l’érosion des sols menace notre avenir alimentaire

Près de 1,9 milliard d’hectares de terres dans le monde sont aujourd’hui affectés par l’érosion, soit près des deux tiers des ressources pédologiques de la planète, compromettant directement la sécurité alimentaire mondiale (Tarakanov, 2024).

En 2025, alors que la planète continue de perdre une part croissante de ses forêts, une autre crise, plus silencieuse mais tout aussi dévastatrice, s’aggrave dans leur sillage : celle de l’érosion des sols. Selon la FAO (2025), ce phénomène figure parmi les dix menaces majeures pesant sur les ressources naturelles mondiales. Il se manifeste par le retrait accéléré de la couche arable, la plus fertile, sous l’effet conjugué des intempéries et des pratiques agricoles intensives.

Chaque cinq secondes, l’équivalent d’un terrain de football de sol fertile disparaît (FAO, 2025), emportant avec lui des millénaires de formation naturelle. En un siècle et demi, la moitié des sols arables de la planète a déjà été perdue (WWF, 2020). Or, la formation de deux à trois centimètres de sol requiert jusqu’à mille ans, alors que les taux d’érosion actuels sont cent à mille fois plus rapides (FAO, 2025).

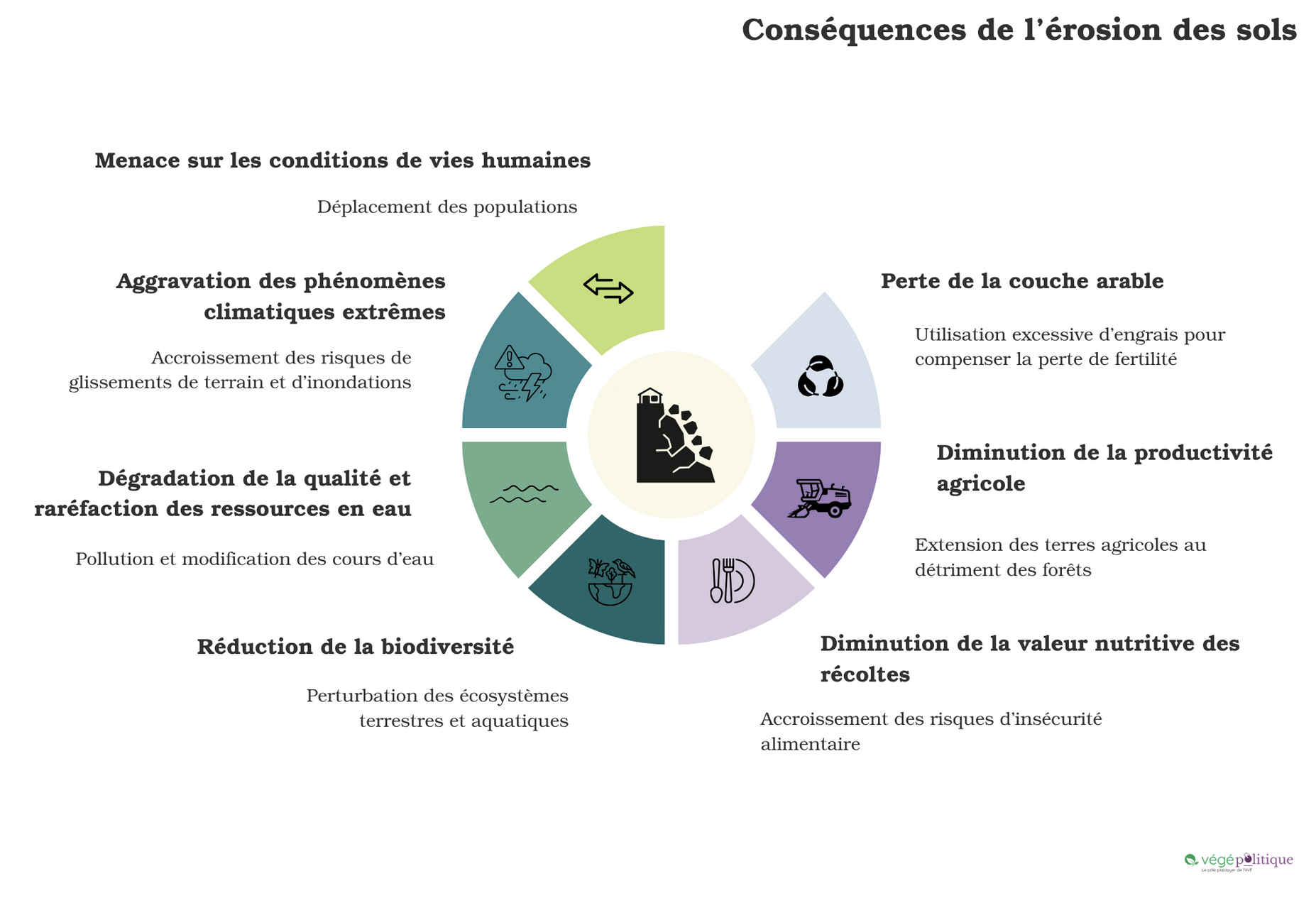

Le contraste entre la lenteur de la pédogenèse et la rapidité de l’érosion souligne le caractère non renouvelable du sol à l’échelle humaine, et donc sa valeur inestimable. Cette dégradation accélérée s’impose comme l’un des défis environnementaux les plus critiques du 21ᵉ siècle, menaçant la productivité agricole, la biodiversité et la stabilité des écosystèmes. Si les tendances actuelles se maintiennent, plus de 90 % des sols mondiaux pourraient être dégradés d’ici 2050 (FAO, 2025).

Les forêts, gardiennes des sols

Les forêts jouent un rôle essentiel dans la stabilité des sols et la régulation du cycle de l’eau. Les racines des arbres, en ancrant la terre, préviennent l’érosion et préservent la fertilité, tandis que la diversité végétale renforce la structure du sol. La canopée, quant à elle, atténue l’impact des pluies, limite le ruissellement et favorise l’infiltration de l’eau vers les nappes phréatiques (Sully, 2025).

Le processus d’évapotranspiration (Canopée, 2023) maintient également l’humidité atmosphérique et participe à la formation des nuages, conditionnant ainsi les précipitations régionales futures (Nepstad et al., 2008). Mais lorsque la couverture arborée recule, ce cycle vital se dérègle : la forêt perd sa capacité à retenir l’eau de pluie, entraînant l’assèchement des sols, la baisse de l’humidité de l’air et la hausse des températures. Ces déséquilibres amplifient à la fois les risques d’inondations et de sécheresses (Ferrante, 2023).

Déforestation et agriculture intensive : un cercle vicieux

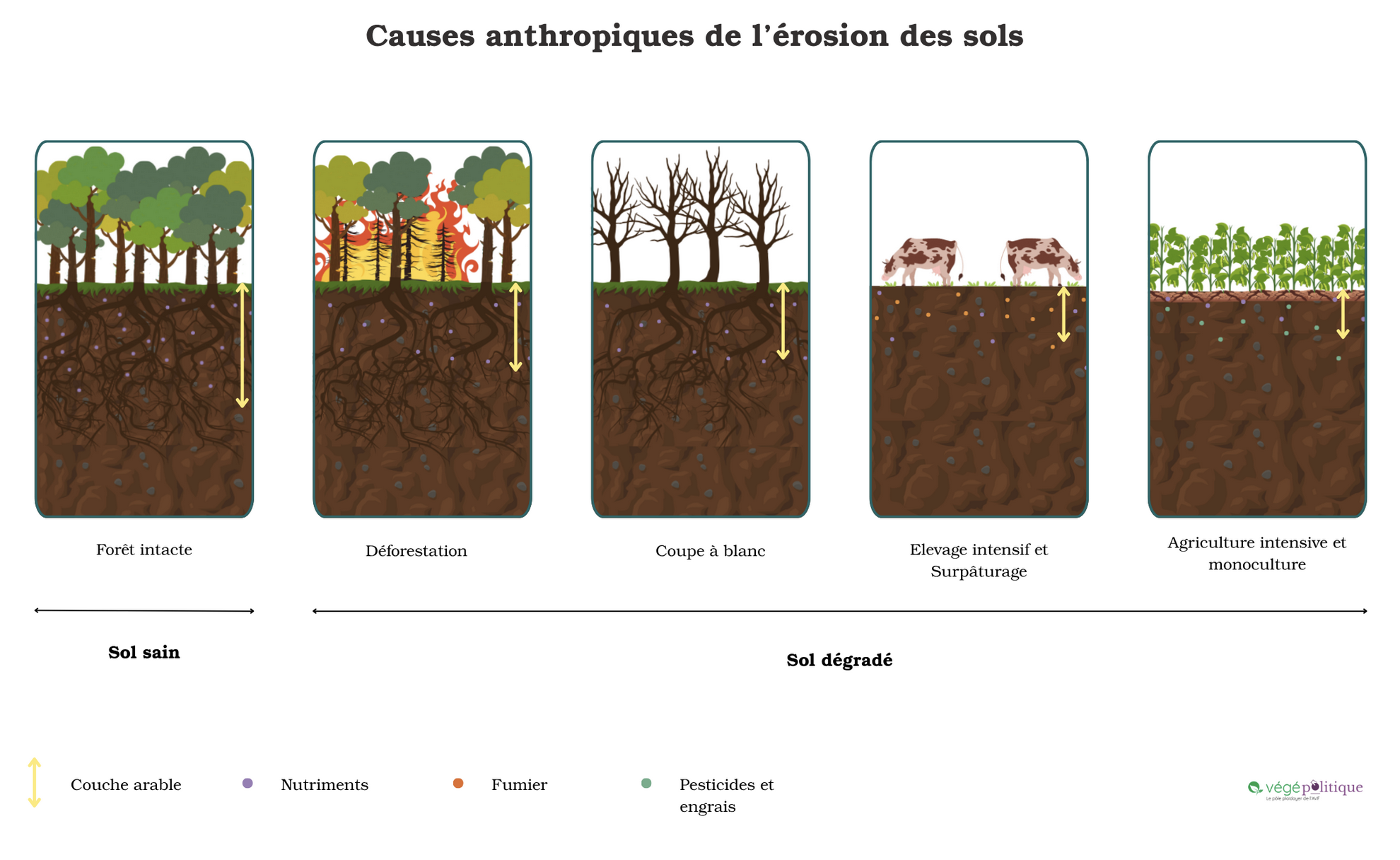

La déforestation demeure l’un des principaux moteurs de l’érosion des sols, en particulier lorsqu’elle résulte de l’expansion agricole. Dans de nombreuses régions, la destruction des forêts s’accompagne d’incendies volontaires destinés à libérer rapidement de nouvelles terres cultivables. Ces pratiques anéantissent la végétation et les écosystèmes existants, tout en appauvrissant les sols de leurs nutriments essentiels. Les terres ainsi défrichées, souvent de faible qualité agronomique, limitent la productivité et poussent à une déforestation accrue pour satisfaire la demande alimentaire (Bodo, Gimah & Seomoni, 2021). Les cultures de remplacement tels que le soja, le coton, l’huile de palme ne parviennent pas à stabiliser les sols avec la même efficacité : leurs racines superficielles ne reproduisent pas la complexité du réseau forestier qui assurait la cohésion et la rétention d’eau (Khodadadi et al., 2023).

Privé de sa couverture végétale, le sol est directement exposé aux intempéries. Les micro-organismes qui assurent sa fertilité disparaissent, tandis que les nutriments sont lessivés par les pluies ou dispersés par le vent, laissant des terres compactées, stériles et improductives (WWF, 2020). Le phénomène est particulièrement marqué dans les zones riveraines, où l’absence de racines déstabilise les berges et favorise la sédimentation, menaçant les écosystèmes aquatiques et les populations locales (Ferrante, 2023).

L’élevage industriel : agent majeur de l’érosion des terres

La conversion des terres naturelles en zones d’élevage constitue une autre cause majeure d’érosion et de dégradation. Aux États-Unis par exemple, l’élevage industriel serait responsable de près de 85 % de l’érosion des sols (PETA, 2015). Deux mécanismes dominent: le surpâturage, qui empêche la régénération de la couverture végétale, et l’accumulation de déjections animales, qui provoque l’acidification et le déséquilibre des nutriments essentiels (WWF, 2020). Dans l’Union européenne, l’élevage serait à l’origine de 80 % de l’acidification des sols. Comme le rappelait le pédologue Charles E. Kellogg, « il ne peut y avoir de vie sans sol, et pas de sol sans vie ; ils ont évolué ensemble » (Aylmer, 2022).

De plus, en limitant la diversification des cultures, l’élevage intensif freine la régénération naturelle des sols. Or, la rotation culturale permet de restaurer la fertilité, de réduire les maladies et de renforcer la durabilité des systèmes agricoles. En son absence, la qualité du sol décline progressivement, et les terres nécessitent souvent de longues périodes de restauration avant de retrouver leur productivité initiale (Kopittke et al., 2019).

Pesticides et intrants chimiques : la stérilisation silencieuse des sols

L’utilisation intensive de pesticides, d’engrais chimiques et d’autres intrants destinés à maximiser les rendements bouleverse l’équilibre biologique des sols. Ces substances altèrent la composition et la diversité des micro-organismes qui en assurent la fertilité, compromettant ainsi les cycles naturels de régénération (WWF, 2020).

Le paradoxe est frappant : ces pratiques, censées garantir la sécurité alimentaire mondiale en augmentant la productivité, sapent en réalité les fondements mêmes de cette sécurité. À mesure que les sols s’appauvrissent et perdent leur vitalité, leur aptitude à nourrir durablement les cultures s’amenuise, menaçant à long terme la résilience des systèmes agricoles et l’équilibre écologique planétaire.

Des sols appauvris, des sociétés fragilisées

L’érosion des sols provoque des pertes massives de nutriments, de biodiversité et de productivité. Dans les zones fortement érodées, les rendements agricoles peuvent chuter de moitié. Le phénomène accentue également la désertification, les glissements de terrain et les inondations, en réduisant la capacité du sol à retenir l’eau (Sully, 2025).

La sédimentation et la pollution des cours d’eau en sont des conséquences directes : les pesticides et engrais emportés par les pluies contaminent les fleuves et détruisent la faune aquatique (WWF, 2020). Le cas du Cerrado brésilien illustre cette spirale : cette savane tropicale, surnommée le berceau des eaux, alimente huit grands bassins versants. Moins protégée que l’Amazonie, sa conversion massive en terres de soja et d’élevage a déjà fait disparaître près de la moitié de sa surface naturelle (Canopée, 2023; Nassivera, 2023). Avec 377 tonnes de pesticides utilisés chaque année, le Brésil est désormais le deuxième plus grand consommateur mondial, mettant en péril ses réserves hydriques (Ritchie, 2022).

Repenser la productivité : entre illusion et transition nécessaire

Derrière les promesses de productivité, c’est tout un système alimentaire qui s’effondre lentement sous le poids de ses propres contradictions. L’« intensification écologique » et le land sparing, ces approches censées concilier rendement et conservation, ont longtemps été présentées comme des solutions durables, notamment par les grands groupes agro-industriels (Green et al., 2005 ; Strassburg et al., 2017). En théorie, produire plus sur moins de surface devait permettre de préserver la nature. En pratique, cette logique a souvent eu l’effet inverse: l’amélioration des rendements stimule la demande et favorise l’expansion agricole, générant davantage de déforestation , un phénomène théorisé sous le nom d’« effet rebond » (Eloy, 2025).

Face à cette impasse, la véritable transition repose sur deux leviers complémentaires : une régulation politique forte pour freiner la déforestation et la dégradation des écosystèmes, et la généralisation de pratiques agricoles réellement durables. Ces dernières visent à restaurer la santé des sols plutôt qu’à l’épuiser: rotation des cultures pour renforcer la fertilité, couverture végétale pour protéger le sol, maintien de la matière organique pour favoriser l’infiltration de l’eau et la vie microbienne (AAC, 2020).

Des aménagements physiques jouent également un rôle clé, comme l’alternance de bandes de culture pour ralentir le ruissellement, la création de terrasses pour retenir le sol et l’eau, ou la mise en place de bandes végétalisées anti-érosion. L’agroforesterie, qui intègre des arbres aux systèmes agricoles, offre une voie d’avenir: elle renforce la résilience des sols, favorise le stockage du carbone et soutient la biodiversité (AAC, 2020 ; Sully, 2025).

En somme, la sécurité alimentaire de demain ne dépendra pas d’une intensification aveugle, mais d’un changement de paradigme : produire mieux, en renouant avec les équilibres écologiques qui rendent la vie possible. Plus qu’un enjeu environnemental, la préservation des sols est un choix de société. Elle questionne nos priorités économiques, notre rapport à la nature et la responsabilité des États face à l’urgence écologique.